查玉强主张隐藏《湖光农场创建经过》披露的信息,将“暧昧“加工成“恋情”,为金庸在泸溪造一段美好恋情,从而讲好金庸的泸溪故事。其目的无非“古为今用”(参看本文第三节)。查玉强极力劝我按他的口径披露,我不同意这种篡改文献,将金庸揉捏成自己想要形状的做法。其见我不从,便炮制《读后感》(参看本文附件)诽谤我,并四处散播。

2023年10月21日,我在“金庸江湖网”公众号发表《湖光农场与湘西旧情——金庸生平新考》,读者想法不同,完全可以理性探讨。但查玉强老师在没有仔细读完我文章的情况下,就匆匆打出一篇信口雌黄的《读后感》,四处散播,故意泼我脏水。

我想就查老师《读后感》提到的问题做个公开回应,以正视听:

在回应前,我先讲一讲“金庸与湘西”的研究情况,以便大家更顺畅地读懂后文。

一、“金庸与湘西”的研究情况

了解金庸生平的人都清楚,金庸的湘西经历是一段很大空白。

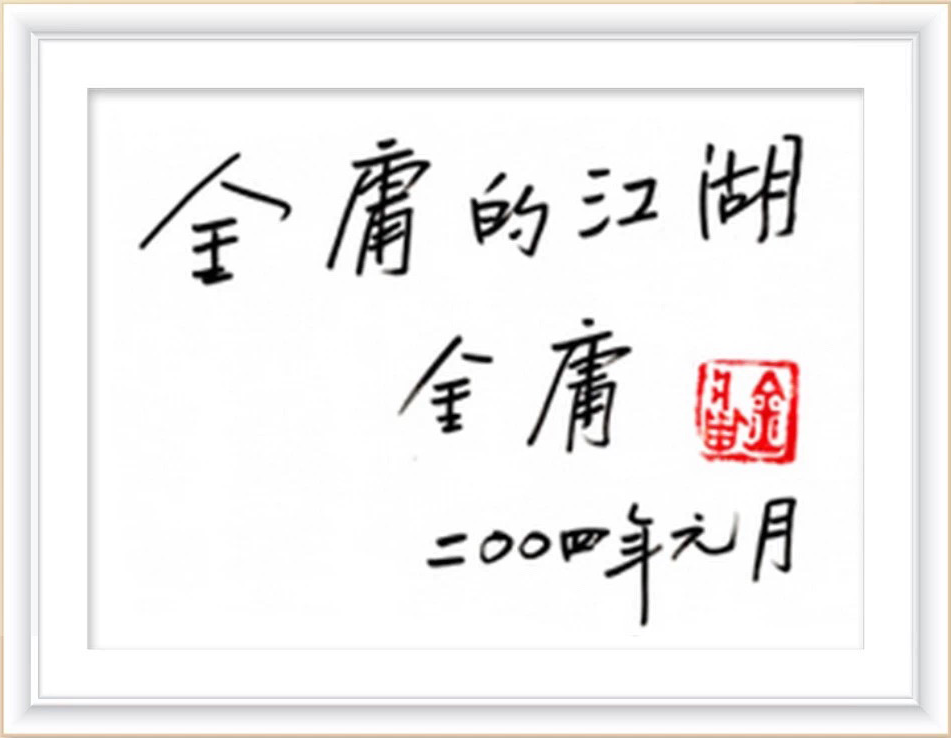

但其实早在2004年2月,《潇湘晨报》就报道:湖南姚先生到湖南省档案馆查档,无意中发现了档案《查良镛致湖南大学书信》。这份信有三页,读者只关注到了金庸求学申请的内容,却没有关注到信的落款写着:“赐书处:浦市湖光农场。” 这篇报道传播不广,未能引起读者的继续考证,这一搁就是十八年。

其后,傅国涌老师引用程正迦自传等资料,在《金庸传》中简单讲述了金庸西行到湘西农场的事。后来,刘国重兄下功夫,写了几篇相关文章,综述了已披露的“金庸与湘西”资料,这些文收录在《金庸评传》中,为后人写文提供了很大便利(有人就是不读一手资料,直接借鉴刘文成稿的),但仍未涉及到农场的具体信息。

2022年2月25日,查老师从余小亚那获取了余兆文履历表,发现里头有“湘西浦市湖光农场”这条信息,查老师将档案截图发到了微信群,终于引起了大家关注。

2月26日,有人将档案截图发给了刘国重兄,他随即转发给我,刘兄鼓励我继续查一查,于是我当天购买《泸溪县志》电子版,开始查阅。 2月27日凌晨,我首次查到了湖光农场位于麻溪口村种羊场,农场主为王侃,并将查找结果发给了刘兄。4月,我发出了《金庸湘西行历管窥》一文,除阐述上述农场地址及农场主姓名发现外,还对存世文献已经披露的湘西信息做了梳理,对融入金庸小说的湘西素材也进行了考证,诸如铁掌峰、青龙滩、湘西土音等。

泸溪的李焱华老师2022年9月得知“金庸与湘西”的新消息后,多次走访当地,肆力甚勤,曾在当地老人的指引下找到一个“红薯洞”,认为是农场遗址。

2023年6月3日,我又查找到了《湖光农场创建经过》一文,随后写出《湖光农场与湘西旧情——金庸生平新考》《湖光农场主姓名身份考》(于8月10日投稿给严晓星兄主编的《掌故》杂志),首次考证农场确切地址、农场详细情况及金庸在湘西的一段旧情,并纠正农场主王侃的姓名之误。

2023年10月2日,泸溪李老师再次走访当地,独立访问到了覃兴旺老人(也是《湖光农场创建经过》一文的五位口述者之一)并由此得知了《湖光农场创建经过》一文,据说覃兴旺老人确认了红薯洞为农场遗址。

以上就是“金庸与湘西”研究的情况。

自从我的《湖光农场与湘西旧情——金庸生平新考》发出后,查老师开始激动起来,除了写《读后感》泼起了我的脏水,还在微信里指责我这个人太自以为是,将“最早查出农场主为王侃”的成果窃为己有。

我对此感到惊诧。微信上把查老师驳得尴尬而退。“麻溪口村种羊场”、“农场主为王侃”,这两条线索是我最早从《泸溪县志》里发现的,怎么我反倒成文贼了?2022年2月27日凌晨,我就将查找结果发给了刘国重兄,而查老师2022年3月上旬发在网上的文章都还只提到浦市湖光农场、那位农场主(即查老师那时还不知农场在麻溪口村种羊场,农场主叫王侃)。据我所知:查老师是3月下旬加上刘国重兄微信后,才将农场在麻溪口村种羊场、农场主为王侃补充到自己旧作的。由于我的《金庸湘西行历管窥》是新作,又有一万余字,所以迟至4月初才发出来。

查老师,你查到了余兆文履历表里的“湘西浦市湖光农场”这条线索,功劳很大,这个大家都是认可的。虽然从时间上来算,你不是首次披露农场地址,但我确实是因为你查到后才开始引起注意,进行深挖的,才有了那些考证成果。但你喜欢“以点扩面”,发现了一个点,就认为旁人的进一步发现,全都得算你“首发",甚至在面上补充了一个点,就把整个面说成是自己“首发”,这些认知都是不妥的。

既然查老师扯到这了,那我就索性敞开讲一讲。

余小亚对余兆文逃场及地下党员那段经历予以否认,我文中没有注明是查老师询问的,确实不妥,没有顾虑周全,经查老师《读后感》指出后,今后要予以注意。大家可以去看我的两篇湘西文章,都有写明根据查老师发现的“浦市湖光农场”线索如何进一步考证云云,这点规矩我还是知道的。

查老师善于借助名人、媒体推广自己的“重大发现”、“首次发现”,在我这个知底细的人看来,是叹为观止了。查老师的长处是身为嘉兴查氏可以走访一些金庸亲朋故旧,拿到了一些此前未曾披露的信息,对填补金庸早年的生平记载功劳大。但查老师的文章模式,多数就是:以寻访到的金庸信息做引子,再综述一下前人就这个话题的研究成果,极少对获得的金庸信息继续深挖做二次考证,综述前人成果时也很少辨误。坦白说,我对查老师写文,利用、综述他人成果,从不注明出处,是有微词的,这有失规范。

二、关于查老师说我对余兆文履历表胡说的问题,查老师玩的是“指鹿为马”。

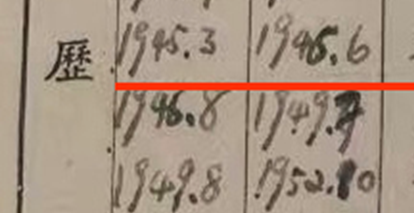

我文中提到“余兆文履历表的离场年份是从1945改成1946的”,查老师在《读后感》中说我胡说。还贴出一张没有涂改痕迹的履历表作为证据。

但我想说:余兆文的履历表有两份,一份“时间有涂改”(是刘兄发给我的),一份“时间无涂改”(是查老师发给我的)。

正因如此,查老师以为我手头没有那份“时间有涂改”的履历表,所以就把那份“时间无涂改”的履历表放到《读后感》里,作为我胡说的证据。

如果读者不知内情,看了他贴的那张图片,还真以为我在胡说呢?

看到查老师的指责,我很震惊。我指出:余兆文还有另外一份“时间有涂改”的履历表。

查老师经我提醒,回了我一句:“我会不知道吗?这哪叫涂改?”

各位读者自行判断这张余兆文履历表属不属于时间有涂改?我有没有胡说八道?

既然查老师明知我文中所述的履历表是指“时间有涂改”的那一份。那为什么在指责我的时候,却贴出了另一份“时间无涂改”的履历表?

这岂不是指鹿为马,有选择性放相反的材料,迷惑读者,把我往“胡说八道”上推?

怎么能这么带节奏呢?

惊诧的是:查老师抹黑我的伎俩被我揭穿后,他开始对《读后感》进行修订,一方面他继续拿那张“时间未涂改”的履历表指责我提出的涂改说是胡说八道。另一方面,他又话锋360度大转弯,说:“余兆文确实还有一份档案表(因不便公开,故不发图片了),表上对1946 年的年份改过一个字,即把“5”改成“6”。但从表格的下一项看,则一点也没有改动,所以应该可以判定这是填表人在填写瞬间所发生的笔误,在此过程中,填表人紧接着随手它描成“6”字了,这样做可不能称之“涂”改(举例:修改病历是合法的,涂改病历则是法律禁止的,涂改在某种意义上说是一种恶意的行为)。”

查老师怎么那么肯定是笔误?笔误一行可以理解,连续笔误三行,说得过去吗?表格下一项没有改,就能反推上一项也没有改吗?这是什么推理逻辑?更何况下一项、再下一项也有改动,大家可看上图,是不是有改动?所以,查老师说话真的极不客观。

10月22日晚,查老师将《读后感》发在“金庸江湖网”微信群后,我顺手发了几条反驳的信息,其中最后一条就是放出“时间有涂改”的履历表截图,以正视听。在被我反驳后,查老师群里默不作声,但却针对我群里放出履历表那一段聊天记录,掐断前后内容,作了孤立的截图,当晚就向余小亚老师告我的状,说:“曾将余兆文的档案全放到网上”。我不知道查老师是怎么传话的,才惹得余小亚老师勃然大怒。

我放出的那个履历表其实只是余兆文全部履历表的四分之一,查老师是如何认定我把“余兆文的档案全放到网上”的?

既然如查老师所说:余小亚老师当初将履历表发给查老师的时候,千叮万嘱不要外泄。那请问查老师:你为什么要外泄给旁人?你外泄的时候为什么不打字幕,强调本图不得再次传播,不得用于研究?

你就这样原图放出来,又不做说明,那旁人自然是拿着图就做研究了。所以2022年4月我的《金庸湘西行历管窥》初稿是有张贴履历表并注明是查老师发现的,这篇初稿发出来后,查老师是读过的,但并没有对我张贴余兆文履历表提出过异议。4月下旬,我又从《沅陵县志》里发现了青龙滩,导致初稿里的青龙滩一节需要做一次大修,于是我将初稿从公众号删除了(待得再次发出已经当年12月了)。到了当年10月份,查老师又想看我这篇文章,于是微信索稿,我就发给了他,也是在这一次,查老师提出了:履历表不能外传,自此以后,我的文章再也没有贴过履历表。但后来我发现六神的文章也贴了余兆文履历表,查老师却没有提异议。

这次我为什么在群里放出余兆文履历表截图,是因为查老师朝我泼了脏水。我如果不放出来,何以自辨?难道要我被“不得外传履历表”的枷锁困死,百口莫辩,接受查老师扔来的这口“胡说八道”黑锅?

查老师,既然你知道履历表不能外传,那你为了驳我,就无端生事,把全不相干的余兆文履历表贴到《读后感》里做“证据”,还到处散播,这是不是有违余小亚老师的叮嘱?

综上所述,我认为:余兆文履历表外传,我有责任,但查老师作为第一个外传之人,也是传播范围最大之人,自身责任更大,不可将锅全扣到我头上。

另外,我又不认识余小亚老师,你大晚上打她电话告我状,有何意义?

在此,我要感谢查老师,四处散播《读后感》,替我扬名。

当我这篇《回应》发到微信群后,查老师被群友们一阵痛批,搞得灰头土脸。于是查老师10月24日通过刘兄带话给我:要“讨个情”,大家都罢手。我当即答应。但让我没想到的是:查老师几天后,还在乐此不疲地转发《读后感》毁谤我,查老师不知道圈子很小,干的那些事,我多少是知道的。

三、关于查老师最关心的“暧昧”和“恋情”问题,查老师玩的是“篡改文献,倒打一耙”。

《湖光农场创建经过》记载的原文是:“建场后期,副主任茶良容(即金庸)与会计彭海清之妻关系暧昧。彭察觉后,一气之下,离场往浦市开香烟店去了。”

查老师说:“可能最让阿牛先生感兴趣的,成为《新考》核心内容的,大概就是金庸当年在农场那点“暧昧”之事了。”

我对“暧昧”真不感兴趣。反倒是查老师念兹在兹,为了讲好金庸在泸溪的故事,居然篡改起文献来。

为什么我在6月份发现《湖光农场创建经过》,8月才写出考证初稿,就是在反复斟酌,如何写“湘西旧情”这一节。我8月份的初稿,虽然已经确定了如实披露的原则,但这一节的论述是偏保守的,因为担心有损金庸声誉。投稿后,严兄提醒我可以再做点补充,这一补就收不住,增加了许多分析,严兄指出这次说得太多太过,于是再次动笔,反复修改,慎之又慎。总体原则是:为文克制,留有余地。我考论金庸与彭家娘子的湘西情事,无意于作坊间艳谈,折金庸声誉,但凭对存世文献的参互,推说一二,所论自觉还算忠厚。

我也早就预料到,此文发出后,会被别有用心的人,加油添醋,自由发挥,整出博人眼球的八卦。

我认为:传记、年谱类文章,主要还是求真,研究人和人性。金庸是一个很复杂的大人物,他的感情经历也很复杂。大人物的华裘之下,有着和凡夫俗子一样的欲望和烦恼,而根源其实和普通人无甚区别。我们应当让大家看到一个有血有肉,有七情六欲的金庸,而不是不食人间烟火的“圣人”。当时金庸正值二十出头,这个年纪的男子,青春蓬勃之气充盈,却又未曾脱去那不知分寸的青涩,和异性交往之间没有拿捏好分寸,失了避忌,惹出闲话,是完全可以理解的。我在金庸那个年纪,也极喜欢论坛的一个妹子,格外亲厚,那时我并无男女想法,也不觉得言行失了分寸,但旁观者还是觉得暧昧了。

我和查老师的根本分歧在于:我坚持原文披露《湖光农场创建经过》这篇文章提及的金庸和彭海清之妻“暧昧”,查老师则主张将有夫之事隐去,将“暧昧”表述成“恋情”,为金庸在泸溪制造一段美好恋情。

关于将有夫之事隐去这个处理,从查老师的《读后感》也可以看出来,他绝口不提此关节,只是在纠结“暧昧”和“恋情”。

明明篡改文献的人是查老师自己,查老师居然面不改色,在《读后感》中指责起我来。不知道内情的人,读了查老师颠倒黑白的读后感,还真以为我是好事之徒,将“恋情”渲染成“暧昧”呢。

查老师认为我坚持披露原文所述的“暧昧”,损坏了金庸声誉,破坏了金庸百年纪念的大好氛围,而他隐藏女方有夫之事,加料成“恋情”,则是维护金庸声誉。

我不认同查老师的操作,我也劝过查老师不要加料,但查老师不认同,所以我借此文再次明确提出反对意见。

在我的认知里,“暧昧”是个中性词,是处于“恋情”界线外侧的一种情感,本来无关贬损。即便金庸明知彭家娘子有夫,和彭家娘子关系密切,我也不认为有什么问题。单身就不能和已婚异性关系密切?从几位工友的回忆来看,说的也只是“暧昧”,并没有说“恋情”,更没有说“通奸”。我们又何必假道学,视“暧昧”为洪水猛兽?

但在查老师的认知里,“暧昧”居然成了原罪,“说暧昧,则表示已有不正当的行为了。”查老师这种理解真让人惊诧,超出了词典解释范畴,超出了我正常认知。

查老师明知彭家娘子已经有夫,却采取隐藏有夫事实,对外说成:金庸与湘西女子发生过一段美好恋情。

我认为查老师的“加料”处理,对金庸的声誉存在潜在伤害力。因为,谁也无法确保这世上永远只有我们这几个人知道此事,一旦旁人后续披露,则彭海清之妻这事就流传开来了,那时再与查老师主张的金庸在泸溪有一段“恋情”结合起来,就成了声誉大杀器。

所以查老师把“暧昧”说成“恋情”,等于把金庸置于破坏别人婚姻的第三者位置。这其实达不到维护金庸声誉的目的,未来反而更损金庸。

我真不明白:为金庸在泸溪制造一段美好恋情,讲好金庸的泸溪故事,就那么重要吗?这背后到底有什么特殊考虑呢?

从后来《南湖晚报》《浙江日报》等报道可以看出,原来查老师早就联系好了嘉兴那边的金庸纪录片拍摄组,要和泸溪方面合作,在金庸百年诞辰之际,拍好金庸的泸溪故事。而我如实披露文献,没有按他说的去做,成了不和谐,这才要把我搞臭。甚至为了不提到我的名字,在报道里,继续坚持错误的“王侃”说。

2000年,金庸在岳麓书院千年论坛已经说过:“只是看看罢了,没有下文。”当事人都这样说了,我们怎么能去“加料”说成“恋情”呢?

查老师还认为乡下人对待情感很保守,所以不会与城里人金庸如何暧昧,这种认知也是不妥的。旧湘西民风朴野,男女就在桑间濮下歌以传情,歌以择配,这是中国民俗学上的一大景观,查老师既然研究金庸与湘西话题,我建议认真读一读沈从文,起码对湘西的风土人情要有了解。别自逞想象,就认为乡下人对待情感保守。

更何况这里还有一个逻辑不能自洽的问题:既然查老师认为乡下妹子保守,不会和人“暧昧”,工友所述都是不可信的,那查老师又凭什么在“暧昧”的基础上加料成“恋情”,还那么笃定?难道你这样加料出来的“恋情”说反而更可信吗?

查老师你身在嘉兴,有近水楼台先得月的地缘优势,你挖掘资料比我便捷太多,你还有宣广的马太效应,打一枪,顶我打很多枪,所以你在维护金庸声誉这一点上,要比我更慎重!如果“金庸在泸溪留下一段美好恋情”这样的段子通过媒体流出来了,最终被以讹传讹,形成坊间八卦,这个责任谁来担当?

在这里我想把查老师的原话回赠给查老师:“故人已逝,无法与你分辩了,活着的人还是积点口德吧!”这句话只有查老师才配得上,为了讲好金庸的泸溪故事,就篡改文献,给金庸安上一段恋情,可谓煞费苦心。玩出了“古为今用”、“金为我用”的新花样,这样的“美好”对金庸声誉而言是一种潜在的灾难。

四、关于查老师说“牛阿曾否定湖光农场是私营农场”的问题,查老师玩的是“无中生有”。

我的文章清楚写道“王铠作为中农行沅陵支行负责人,在当地开办私营农场”,但查老师只看到我写的另外一句“湖光农场极可能有中农行沅陵支行的背书,属于合作农场,是其物资供应基地。”就送我一顶大帽子,说我:“倾向还是显而易见的:湖光农场的性质并非私营” 、“虽然余兆文明明白白的地说了是私营的,但阿牛先生不信,也没提出什么理由,就是存有异议,认为是极没有可能!这似乎有点主观臆断了吧?”

不知道是谁主观臆断?不认真看文章,就提笔带节奏,明明我文中有写私营农场,且我分析有可能是合作农场,即中国农民银行和王铠有合作。

大约在查老师的认知里,合作农场就属于国营了,于是推导出我否定农场私营性质但又不举证证明,于是成了我的问题点。

查老师你不知道当时中农行鼓励员工兴办农场吧?董事长陈果夫都说了:“本行有许多人对于农场经营很有经验。”(《陈董事长在本行员工合作农场成立大会训词》)王铠作为支行负责人,带头当表率,办个农场合不合情理?

合作农场并不意味着就变成国营。早在晚清就开始搞官商合营了,这还是股权层面,更别说业务层面有供应合作,也可以称之为合作农场。中农行是国营银行没错,但它不是政府机关,它属于国营事业单位,抓壮丁,本就不是它的职责。但在查老师的意识里,湖光农场既然收留逃壮丁的,那就说明其和公家作对,作为国营性质的中农行不可能与农场合作了。那查老师是不是忘了,农场主王铠正是吃国营饭的中农行支行经理。

查老师一看我分析湖光农场有可能是中农行的合作农场就这么激动,是不是因为查老师曾写过一篇文,提及金庸在履历里写中农行沅陵农场场长是履历注水。而我的考述,与你旧作结论有冲突,不合乎你心意,所以才如此激动?

五、关于《湖光农场创建经过》的发现及研究经过,查老师玩的是“吃不到葡萄说葡萄酸”。

查老师说:“我早知道(约今年7月)阿牛先生已掌握了金庸当年在农场有“暧昧”举止这一情况(他以为只有他知道,只有他手头有这本泸溪政协的文史资料,其实泸溪县的文联主席李燕华老师和我也早已知道这本书了,网上有售,也知道书中的内容),我还知道阿牛先生将有相关文章要发表。”

查老师这段话,我读出了别样味道。

查老师的意思是说:自己早就知道《湖光农场创建经过》一文,只是被牛阿曾抢先发出而已。

事实真是如此吗?我想说明一下:

这一年多来,为进一步查湖光农场,我检索了很多海内外图书馆、研究机构、旧报纸的数据库,但都一无所获。2023年6月3日凌晨,我在中国社会科学院近代史研究所承办的一个数据库中查到了收入泸溪文史资料第二辑的《湖光农场创建经过》,可说是意外发现,8月我又在另外一个数据库中查到了此文。自6月以来,我在淘宝、京东及孔夫子旧书网搜索,发现此书出现率极低,截止到今天,孔夫子旧书网十一年里,总共挂出过6本(其中有一本被我买了)。孔夫子旧书网等电商网站,只能在少数挂单里看到第二辑目录书影罢了,全文是没有张贴照片的。我一直等到9月份才在孔夫子旧书网买到一本实体书。我也查过全国图书馆联网系统,显示全国图书馆对该书的馆藏量为7册,所以这书在泸溪以外的地方是真的稀缺。查老师显然不懂此书的稀缺,把“网上有售”说的轻描淡写,既如此,又何必等李老师提供书影照片?又何必等我拍书影才知道此文原来有多位口述者?

我查到《湖光农场创建经过》后,只和刘国重兄极简单说了一下。后来围绕这篇文章所述的内容,我进行了考述,在8月初投稿给了严晓星兄主编的中华书局《掌故》,投稿后,出于保密性,我没有对任何人再次提及。

我既已掌握农场确切地址,但还是想做现场确认。于是6月3日,我微信问李老师,上次找到的农场遗址红薯洞离青水溶水库是不是很近?下次过去可以问问红薯洞周边有没有一座山头叫黄土溶。

今年10月1日下午,李老师向我反馈他当天在当地找到了覃老(后来我才知道是覃兴旺,《湖光农场创建经过》的口述者之一),覃的父亲是农场工人,虽然他只在7、8岁的年纪见过金庸一面,记忆有限,但父亲在他成年后,给他说过一些农场的事。同时,覃老确认了农场在黄土溶,红薯洞是农场遗址,还讲了一些查主任的故事。

考虑到李老师不日将有新文出来,后来,我就和李老师说:我有篇写湘西的文已经投稿但还没有出刊,如果您的新文出来,发我拜读,我看看有什么内容可以引用进我的文章。对于文章内容我没有作透露。

而根据查老师在10月20日发给我的《来自湘西的新消息》显示,李老师在10月2日继续走访覃兴旺,其后两天李老师一直在查县里的档案,10月4日,李老师告知查老师,找到了上世纪八十年代县政协编写的文史资料里提到了四十年代兴办的湖光农场,即发现了《湖光农场创建经过》一文。

鉴于李老师也发现了此文,不日也将披露。而我在《掌故》的投稿要明年8月才出刊,如此,稿件已经失去了独家性,不符合期刊要求了。所以10月20日晚上我告诉了查老师,我早就发现了此文的事,并和他说:我的文章明天会发出来。同时,我也向严兄反馈了情况,只能遗憾撤稿,第二天发在金庸江湖网公众号上。

査老师得知我的文章即将发布,在发布前,极力劝说我修改文章,按照他的“恋情”说披露,我没有同意。于是发文后,遭到了査老师的毁谤。

文献是我首次独立发现,文章也是我独立写成。我并没有摘谁的果子。

查老师如此不待见我,要将我“黑之而后快”,真实原因无非是本文第三节所说的:他要“古为今用”。

针对同样的材料,大家都可以做考证。并非前人利用过,后人就不能利用了。查老师既有不同观点,也可以就这篇《湖光农场创建经过》写考述文章,阐述自己观点。

六、关于《湖光农场创建经过》的孤证问题,查老师玩的是“双标”。

查老师因为《湖光农场创建经过》一文及我的考证不符合自己所想,就极力弱化、否定几位工友所述的可信度。在缺少旁证的情况下,就说此文系孤证,不可信。还自我想象了一下文章的形成过程,借此贬低此文。

试问:几位亲历者的所述或许有失实之处,但查老师的主观判断就更可信吗?

查老师玩的一手双标,对《湖光农场创建经过》披露的信息,凡对自己有利的,就采信,对自己不利的,就拿“孤证”否定,甚至采信一半,却捂住另外一半,进行自我加工。

对待孤证,梁启超指出:“孤证不为定说,其无反证者姑存之,待有续证则渐信之,遇有力之反证则弃之。”梁先生说的很好。我也认为要给予孤证一定的宽容,不能因为孤证不符合自己所想,就用简单的真假判断,将其扑杀弃置。应该允许孤证的存在,循着孤证的线索,继续深挖,以期建立证据链。考证时,仅仅依据孤证就下结论可能存在风险,但也不能仅因是孤证,就轻易地否定前人记载。如果只有孤证,而又没有其他证据可以驳倒它,暂且聊备一说,也是可以的。有时史料所限,也只能鼎尝一脔。

更何况《湖光农场创建经过》一文还不能说是完全的“孤证”,因为它是四位工友和一位工友儿子覃兴旺的口述记录,并不是一个人口述。我也尽量利用自己掌握的资料,对文中所述内容进行了逐段分析,我对此文并非照单全收,不加析别。

七、关于查老师对金主余辅、余兆文逃场及地下党的质疑,查老师玩的是“霸道”。

因为工友们把任职时间搞错了,查老师就推断出工友们说的“余正查副”也是错误的。

但这两者有关联性吗?

工友记错年月,我早在文章里就指出了。由于时代久远,回忆往事将具体年份记错是很常见的,但谁正谁副谁大谁小,这种问题我想是不容易记错的,中国人对等级非常留心,工友不至于连谁正谁副都搞错。

不能因为金庸和王铠认识早,就主张王铠一定是委托金庸做正主任。这种推理是没有逻辑的。

尺有所长,寸有所短,王铠作为省级行的负责人,量才而用的管理意识难道都没有吗?反而去任人为早?

余兆文也出身山区,在家世背景上与湘西工友趋同,更有更同语言,其中央大学休学,又擅长交际,出任主任,我认为符合常理。余兆文在农场呆了几个月走了,金庸接替了他,因此工友们对茶主任(金庸)更熟。

金庸有轻微口吃,这也不是一个人的观感,很多认识金庸的朋友都是这种观感。我只是引用沈西城的观感。金庸管理明报的方式很独特——写字条,为什么要写字条,与人口头沟通不好吗?这里头扬长避短的原由,查老师不明白?请问写字条能管理文盲工友吗?

没有关联性,没有逻辑性,也拿不出反证,这种质疑要不得。

另外,余小亚是余兆文女儿,不代表她对父亲早年的行年世事就了如指掌。如果这样,那二公子岂不是最权威的金庸湘西研究专家了?

地下党的身份就是运动护身符?当年这类人因为身份不清不楚,又在国统区生活,被扣个内奸、叛徒帽子,打倒在地的人还少吗?惟恐避之不及,还主动说自己是地下党?地下党正常都是单线联系的,身份都不是公开的,掌握名单的人本就很少。

我考虑到余小亚对其父余兆文逃场及地下党一事予以否认,此事变得难下按断,才两存其说,让读者自择,这是很正常的治学方法。在查老师看来,就是武断?非要按查老师的意见定于一是?

这篇回应,我给查老师留有余地的。

查老师的《读后感》是不是正常探讨,各位读者一读便知。

查老师如此待我,真是煞费苦心了。通过一件事,看清一个人,值了。

( 完 )

查老师孜孜不倦,《读后感》初稿被我随手反驳后,他又作了修订,遂有了初稿和修订稿两个版本: