一、由删改作品引发的争议,是两种文学观念的隔阂,其中并无一边占尽文理之事

谈这个问题,不妨以一件我们都记忆犹新的文案说起。

1992年,四川文艺出版社出版了钱钟书的《围城》汇校本,胥智芬先生搜集了《围城》问世以来的3个版本,对异处细心地作了汇校,应该说是现代文学研究的一个优秀成果。讵料此书刚出,风云突变,钱钟书先生对此事提出了诉讼。结果我们都记得,此案以钱先生胜诉告终。事情虽过,但问题依旧:一个严肃的研究工作,怎么竟会使得德高望重、淡薄名利的文学大师火冒三丈、拔剑而起?

在我看来,此事由双方的隔膜而起,是两种不同的文学观念导致了事情的发生,而文人相对淡漠的法律观念也为事情的另一起因。

在传统的中国文学观念中,作家频繁修改自己的诗文,为理所当然之事。白居易《诗解》诗云:“新篇日日成”,“旧句时时改”,即是最贴切的夫子自道,而王安石《泊船瓜洲》“春风又绿江南岸”和欧阳修《醉翁亭记》“环滁皆山也”,就是修改出佳句的范例。不惟如此,古人修改,还常谋之于师友学生,在《论语·宪问》中,孔子说到郑国大夫的“为命”,便有“裨谌草创之,世叔讨论之,行人子羽修饰之,东里子产润色之”的记载。颜之推《颜氏家训·文章篇》亦有言:“江南文制,欲人弹射,知有病累,随即改之。”李渔《闲情偶寄·文贵洁净》亦曾说:“文章出自己手,无一非佳;诗赋论其初成,无语不妙。迨易日经时之后,取而观之,则妍媸好歹之间,非特人能辨别,我亦自能雌黄矣”,所以“凡作传奇,当于开笔之初,以至脱稿之后,隔日一删,逾月一改,始能淘沙得金”。我看到最通达的说法,来自常见的三国曹魏的丁敬礼。曹植《与杨德祖书》记载,丁敬礼曾作小文,请曹植润色之,曹植以为己才不若,逊谢,丁曰:“卿何所疑难?文之佳恶,吾自得之。后世谁相知定吾文者邪?”古人视文章为“三不朽”之一,曹丕称为“经国之大业,不朽之盛事”。后世对文学的评价虽不如魏晋时期,然一世文人,所仗者何?不外乎文字而已!加上古代传播技术不发达,大多数文人一生仅有一次刊行诗文的机会,而他们的梦想皆为著作可以藏之名山,传之久远,所以反复锻炼就成为他们最自然不过的选择。最极端的说法可说来自于刘勰《文心雕龙》的《附会》篇,他的观点为:“改革难于造篇,易字艰于代句。”不仅如此,古人在将自己的作品结集时,必得大规模地删去自己的作品。其中尽管也有欲将自己好作品删却的事,如朱彝尊的《风怀二百韵》,但客观地说,被删却的大部分是平庸之作。

现代信息传播技术让删改作品变得容易实施起来,作品在作家的生前有机会多次发表,文本之间的差异遂成为可能。这种差异,同前面一样,来自于文学家的自我完善,只不过这样完善会通过前后的不同版本保存下来。钱钟书对《围城》的修改,就是出于这种情形。另一则来自于时代的变迁、政治风向的转捩等外部因素,作家或有意、或违心地修讨自己的过去作品,这在中国现当代文学界尤为突出。特别要提到的,是解放以后很长一般时间,出版机构由于种种规定,强行修改各种作品,有时甚至提刀代作,不打任何招呼。这种情形如果不加说明,会让后代的人困惑难解。应该说,这是侵犯作家权益的行为。但在公民的各种权利都无法得到保护的时代,区区一点文字改动又值几何?

站在保护作品进而也是保护文学史原貌的立场上,由删改作品引发争议是一件好事,说明今人的作品意识日渐自觉。今天的文学研究,运用的不再是中国的传统意识和方法,而采用了近代西方的观念。它不承认作家自己最后改定本,却以发表为本真;它承认作家的任何原件,却不允许作家有意识地删却自己的庸作和问题之作。今天的文学研究当然有它的长处,一是它真正做到了从作品和时代的互动来把握文学的即时价值,二是不允许作家按自己的主观意愿来修改历史。这两个方面都向真实努力逼近,但它也不再允许作家精益求精反复修改自己的作品。这就是两个时代、两种文学观念的隔阂和冲突。其中并无一边占尽文理之事。

二、作家反复修改自己的作品,是作家自己的权利

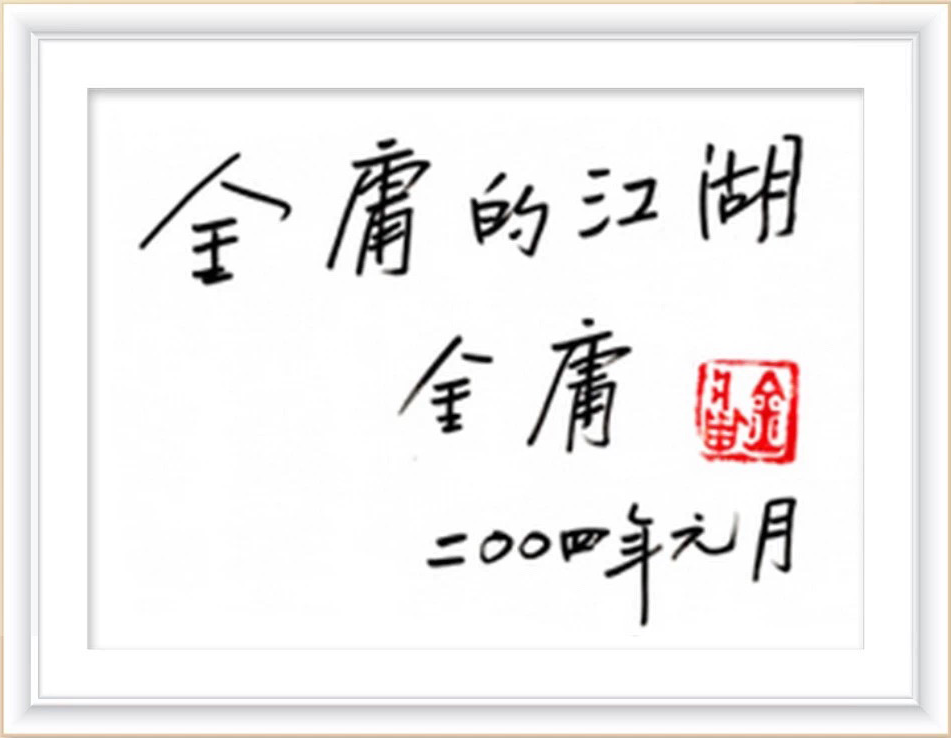

首先,既然当初金庸先生在小说成书时就对某些情节结构有所改动,为何这次修改会引起这么多的非议?

我们不妨拿报纸版与书籍版略作比较。尽管金庸小说的书籍版与当初报纸上连载的相去甚远,但由于报纸旋读旋弃,一般读者缺少前后版本的比对,反不会引起较大的波澜。而当金庸小说印成书籍被广泛传播后,对后来的修改,大家就有机会比对,对修改的不满就有可能加强。有专家指出,文学作品一旦发表出版,它就不仅仅是作家个人的财产,而是社会大众共有的资产了。这句话尽管并不很对,但也道出了实际的状况。当读者们习惯了韦小宝有七个如花似玉的老婆后,他们能容忍她们一个个地离开那个小滑头,让他难忍寂寞之苦痛吗?

但是我要指出,尽管读者有种种不同意的反应,作家仍有修改的正当权利。

金庸先生的小说皆初刊于报纸,创作则是每日写一段,次日刊出。尽管众人争看,洛阳纸贵,但照应不周,前后矛盾之处必然存在,有时故事、人物偏离主题也在所难免。从这个意义上来看,再次修改是作家对自己作品、对今后读者负责的表现。比如说《书剑恩仇录》的撰写,便是因为《新晚报》“天方夜谭”副刊登完梁羽生的《草莽龙蛇传》,一时找不到合适的武侠稿子顶上,于是副刊主编和总编辑罗孚一起鼓动金庸先生执笔解围。金庸先生后来回忆说:“(我)于是一个电话打到报馆,说小说名叫《书剑恩仇录》。至于故事和人物呢?自己心里一点也不知道。老编很是辣手,马上派了一位工友到我家里来,说九点钟之前无论如何要一千字稿子,否则明天报上有一大块空白,就请这位工友坐着等我写。那有什么办法呢?于是第一天我描写一个老头子在塞外古道上大发感慨,这个开头下面接什么全成,反正总得把那位工友请出家门去。” 1955年2月8日《新晚报》“天方夜谭”副刊上刊出《塞外古道上的奇遇》,约600字。那个“年近六十,须眉皆白”的陆菲青,在现实生活中,竟是坐在金庸门外催等稿件的老工友!再看篇首即引辛弃疾的《贺新郎》,这番以词起兴也是一派中国古典小说的气象。紧接陆菲青出场的是这支塞外马队的主人李可秀,介绍完李将军又引出女儿李沅芷,最后留下一个悬念:这个唱“壮士悲歌”的陆老头怎么就做了李沅芷的文武师父?而今天的《书剑恩仇录》,开篇就是李沅芷偶然窥见陆菲青飞针钉蝇的精彩一幕,同样六七百字的篇幅,以言语、动作描写为主,细节准确生动,场面调度迅捷,直抵声色感官,即刻让读者置于叙事时间当中,这些都是现代小说的叙事手法。可见,这样的开头让整部小说全然脱离了中国传统武侠小说的叙事模板,而这的确是金庸先生在长期的武侠创作中越来越自觉的叙事理想。

其次,让我们来熟悉一下我们的版权法。《中华人民共和国著作权法》规定:“中国公民、法人或者非法人单位的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。”香港版权法规定,版权是指原创作品拥有人可行

使以下权利,包括:复制权、发行权、公演权、改编权及广播权,及有权禁止任何人于未获授权的情况下行使上述权利。我们做研究工作的不能不满足自己的好奇心,将作品从坟场中挖掘出来研究,但更不能忘记作者有权废弃自己的作品。钱钟书先生不满汇校本《围城》,我想便是出于这种考虑。他对自己的少作略有后悔,稍加改窜,以期善美。研究者们校对得尽兴,翻出那些陈芝麻烂谷子,但你这样做到底将作者当不当一回事?虽说吃到鸡蛋好不必去认识生它的母鸡,但母鸡如果按照法律叫了,你又能怎样?

三、风波终定、彩云易散,沉淀下来的终是文心

1959年5月《明报》创办之初,希望以金庸的新派武侠小说为中心,构筑一个刊登武侠小说的权威报纸。然而,事实证明以武侠办报的初衷很难为《明报》开辟生路。在初创的三年多时间里,金庸先生不断改变副刊内容,改变新闻路线,甚至抱病撰写《神雕侠侣》,但报纸销量始终在3万份以下。直到1962年,《明报》报道了“五月人潮”的新闻,而这些报道体现出来的对社稷民生的关注,令报纸销量激增。紧接着,《明报》迅速将自己的读者定位调整为从大陆入港的知识分子群体,并将大陆事务作为报道重点,金庸先生也不断撰写社评,《明报》自此走上了政治报章的路向。1964年底《明报》与《大公报》展开“核子与裤子”的笔战,《明报》言论大受关注,自此每天均有社论,而大多成笔于金庸。1966年后,金庸先生的社评对大陆“文革”作了一连串准确的预测,加之大篇幅的报道,《明报》在华人知识分子中树立起权威报章的地位。据张圭阳先生统计,金庸先生在前后33年时间里执笔撰写的《明报》社评至少有7 000多篇。可以这么说,金庸先生当年用一只手写作小说,用另一只手写他自己认为更重要的社评。除了以上两项写作的任务,金庸先生还要倾注很大的精力在报社的日常编务和组织管理上。他对《明报》极为珍视,将之作为毕生的事业与声誉。

然而世事变迁,《明报》已然易主,时评亦是明日黄花,金庸先生也日渐淡出喧嚣的社会舞台。风波终定,彩云易散,沉淀下来的终是文心。功业和财富,最后终不如文化浸染人心,传之久远。因此,如今金庸先生对小说的珍视远胜社论,就是完全可理解的了。在此时候,对小说必然倾注更多的心力。他立志要作第三次修改,可谓水到渠成。

从上面三个方面看,金庸先生完全有权力、有必要修改自己的小说。至于小说修改得怎么样,则是另一个问题。目前最后的修改本尚未在大陆全面发行,我个人尚没有全面研究,在此略过不谈。

另外,关于修改作品,我还有一点比较迂远的想法,提出来供大家批评。

先允许我从当代“红学”热说起。我们都是知道一点红学史的人,对索隐派并不生疏。早年深爱《红楼梦》的读者,提出过“明珠家世说”和“张侯(张勇)家世说”,蔡元培先生更认为它是一部“排满小说”。这些说法在红学史上地位显赫。但是我们搞文学研究的有一个很大的错觉,即认为自胡适、王国维用自传、用纯文学眼光打量《红楼梦》后,索隐派便烟消云散、不再作祟了。然而到了21世纪,事实偏偏不然,作家刘心武以关于秦可卿的猜谜,掀起了一轮新“红学”高潮。同时,奇谈怪论层不穷,如有人经过解码,认为《红楼梦》的作者不是曹雪芹,如在我所在的城市,就有人将新开辟的西溪湿地公园与写《长生殿》的洪昇联系起来,派为《红楼梦》的本事。放眼全国,这种奇谈为数不少。

惊诧之余,再来反思,倒也不能完全怪罪这些有奇思异想的人们。反过来看,倒是这些人客观上为文学巨著《红楼梦》添光加色。其实,任何一部文学巨著,如果影响深远,定是给了人们一个开放的空间。更可以说,这样的空间愈大,此著愈为优秀。从这个角度看,曹雪芹的身世不明,不是坏事,倒是大好事;《红楼梦》没有写完,让高鹗来狗尾续貂,不是坏事,也是天大的好事。就因为曹雪芹身世未明,后人尽可大胆想象各种奇闻轶事,一古脑儿放到他的头上,凭空引来许多眼球。就因为《红楼梦》没有写完,却又留下许多隐语,蛛丝马迹,草蛇灰线,正可供有兴者新构故事,重摆残局。妙玉是守在寺里还是被流氓污辱?史湘云是落拓江湖还是嫁给宝玉作妾?薛宝钗嫁给宝玉,两人生活是否圆满?宝玉的心里能不能割舍下黛玉?……如此这般,都是“红迷”心中的大问题。书的残缺,反倒给它的艺术成就添置了更大的砝码。我们看为全本的《三国演义》、《水浒传》、《西游记》,除几回最精彩的,总是不免兴味索然。读《红楼梦》,却易沉入玄思,总在沉想书中人命运未来何如。这是因为《红楼梦》确实比其他几部书写得好,但也因为《红楼梦》的残缺,为读者增添了无限的想象空间。这也是不可忽视的事实。

说到这里,我可以把我的观点摊开,那就是:再次修改小说,至少可以给作品打开一定的想象空间。本来我们身处传媒高度发达的社会,信息采集极为方便,作者如再欲隐身于市,不动声色,已经极为难能,何况金庸平常又深受万人关注,所以身世的难知已不再能做到。金庸小说,有头有尾皆如完璧,除了《雪山飞狐》最后那一刀40多年未曾砍下来,好像也未剩多少悬念。倒是作品的几次大删大改为金庸作品的阅读者们留下了一些可供玄想的空间。我个人在读《射雕英雄传》,经常在冥想:小红鸟、蛙蛤大战、铁掌帮行凶是怎么回事?秦南琴是怎样一个人物?那些描写,尽管真的读过可能反会失望,但在没读以前总让热爱的人充满幻想。想象永远比现实更美,这应该是放之四海而皆准的真理罢。

所以,从这个意义上,我也完全赞成金庸第三次修改他的小说。