几年前,浙江同乡金庸先生在杭州一处风景秀丽的地方出资修建一处别墅,很快,细心的杭州人得知消息纷纷猜想,莫非多年行走江湖的金庸大侠要选择叶落归根?

1999年3月26日下午,金庸先生从浙江大学年轻的潘云鹤校长手中接过浙江大学人文学院院长的教授聘书,对于刚刚四校合并而成的新浙大来说,这条消息的轰动,帮助学校向前迈步开了一个好头。

今年4月,再次来到浙江大学的金庸先生,已经以人文学院院长的身份,招待了来自美国的访问团。访问团中有些旧相知,过去面对的是大侠金庸,而这一次他们面对的却是学者金庸。这种变化让双方都感觉新鲜。

自打进了浙江大学的校门,金庸先生就一直以谦虚的面容见人,但到给学生开讲座时,谦虚就靠不住了,虽然没有公开说明,而采用暗中发票的方式,可蜂拥而至的学子还是在讲座前一小时就坐满了报告厅,甚至有人出下策制假票,只为一睹新院长的风采。

金庸先生喜爱的令狐冲是自己写的小说《笑傲江湖》中的主人公,其实在很多人心中,《笑傲江湖》的主人公已经时常模糊,是虚构的令狐冲还是真实的金庸,怕是很多人搞不清,也因此,人们习惯在金庸后面加上两个字"大侠"。

白岩松:在盖这个别墅的时候很多杭州人心里都知道,噢,金庸先生可能是回杭州来定居,可是后来为什么把它捐了?

金庸:当时我盖这个别墅的用意就是我退休之后到这里定居,做学问,会朋友。等到全部造好后我来看,我觉得这个地方太大了,房舍的结构太精美了,我一个普通老百姓来住这样好的地方不大适合,我就捐给了浙江省杭州市政府。

白岩松:1997年我们的记者在采访您的时候,您就说过特别希望将来能够回到浙江,这种念头什么时候开始有的?

金庸:如果一个人离开家乡很久,在外边住的时间一长,对故乡怀念的感觉就越深。有时回忆小时候在这里的生活,有一些是很美丽的。总想,老了,再回到这个地方来住。

白岩松:很多的读者可能在看小说的时候都觉得慢慢把您也变成一个大侠,说金庸是金大侠,他们可能觉得大侠是不会老的,但是大侠今年其实已经是七十有五了,您在接受浙江大学的聘任时候是否考虑了自己的年龄?

金庸:我这个教授是年纪大了,退休之后做学术工作,做研究工作。浙大的研究所,他们有很深厚的传统,而且这里教授的力量很强,他们要我到这里来担任这样一个工作,同时我想,除了在大学做研究之外,还要回到故乡来。

白岩松:就是在这您接受聘请为浙江大学教授和人文学院院长的时候,前面没有荣誉这两个字,这个是您有意去掉的还是……?

金庸:这个是大学的制度,全世界都一样,荣誉的话不是正式的,现在这个教授是正式的,浙大是终身制度的,一直到我死,总是浙大的教授,不管任何情况下,他们会发薪水给我,就是说我永远是浙大教授。

白岩松:可能很多人文学院其他系的教授或者老师,也特别希望查先生到这来之后,会有一种建设。

金庸:我有一个目标就是,思想上希望扩充教授的研究范围,引导同事、学生,把这个学习研究范围扩大点,不要固定在很小范围内。

白岩松:对于您个人来说,成为一个校园里的学问家是不是一直也是一个梦想?

金庸:是呀,我年轻的时候就希望将来能够到一个好的大学去研究学问,我一生对追求知识、研究学问有很大兴趣,但后来因为生活的逼迫和环境的影响,年轻时候的梦想总是做不到,心里觉得很愉快。

白岩松:我听说您要把您自己的薪水放到您原本已经在浙江大学设立的基金里。

金庸:我自己版税收入相当不错,自己很够用了,原来有资产在香港、外国,所以不需要靠这里的薪水生活,如果不请我做院长,我也会捐钱的。

白岩松:进了校园的学生当然会毕业,那您人文学院的院长当然也会到任,您特别希望在到任的时候达到一种什么样的目标会让自己觉得特别问心无愧和满意?

金庸:我希望要感染他们,做个好人、正正派派的人,不要做坏人,对国家、民族,对整个社会对人类要做一种贡献。终生要求学问、求知识,离开学校之后,无论做什么工作,读书的兴趣不要放弃,永远追求知识,如果自己的目标达到,我就觉得很满足很满意了。

白岩松:很多了解您的人都感触查先生的人生经历多变,您怎么看待自己人生的多变?

金庸:我在哲学上相信佛家的哲学,整个人生本身没有固定的,常常在变动,我自己,一方面我的兴趣也是多方面的,不是兴趣固定之后就不变了,自己的兴趣常常在变迁,有时喜欢这种,有时喜欢那种东西。

白岩松:一个小说当起始的时候很可能会有很多的设计,包括结尾的一些想法可能都会提前有,那对于您来说人生是否也经过非常仔细的设计?

金庸:没有经过设计的,可以说随遇而安,快快乐乐的,大家问我小说里哪一个人物我最喜欢,我说喜欢令狐冲,他不太追求权力、权威,遇到什么环境就解决什么问题,总是保持心情愉快,我觉得对自己满意,有些困难问题大致可以解决,我想不为自己名利,不为自己权力着想,希望为这个大学好、学生好、为教授好,同事大家和和气气一起工作,我想大概没太大的困难。

白岩松:现在世界也有很多的学者开始搞“红学”之外的金学研究,我看美国《世界日报》上登了一篇文章里头有这样一句话说:中国文学家里头,在中国文学史上,写进中国人生的只有两个人,一个是曹雪芹写《红楼梦》,还有一个是金庸先生写这么多部小说,您怎么看待这个评价?

金庸:我不敢当,这个评价太高了,当代的评论家,我的读者,因为看我这个小说比较紧张刺激,他们看得很有兴趣,所以把文学讨论也加分了,实际我不值得这样高的评价。

白岩松:您从1955年开始写您的小说一直写到1972年,在这个写作的过程中,一直是一种什么样的心情?

金庸:我自己也在慢慢不断求进步,希望小说内容跟这个主题包含的思想提高一点,不单单是打打杀杀,就打斗而言,传达一种比较关于人性的刻画,个性的感情的表示,涉及到后来接触到民族问题、人生问题,比较思想性的,我觉得作品应该不单单是娱乐性的。

白岩松:作家在写作的时候肯定会投入特别大的情感,在您的作品里那么多鲜活的人物,那么多非常优秀的大侠,您在写作过程中是把他们当成朋友呢,还是当成一个榜样,或是当成一个理想?

金庸:写作的时候自己带进去了,就好像当年我自己就是这样一个人,男的女的甚至坏人有时也带进去了,想象他坏人在这个情况下会做什么坏事,他的心理状态怎样,尽量投入,所以我写悲剧的时候自己很难过,会流眼泪,自己很受感动。

白岩松:我听说您前些年的时候,在看到比如说《天龙八部》里阿朱死了那个情节的时候,您会掉眼泪,现在还会吗?

金庸:现在还会的,想起来都觉得难过的。

白岩松:在您的小说里头特别欣赏的主人公,除了令狐冲之外还有谁呢?

金庸:段誉是我喜欢的一个人物,特别敬重的,萧峰是我很敬重的一个人。

白岩松:有很多金庸迷会提出这样一个问题,在金庸这么多年的小说创作中一直有很多非常优秀的人物,可是为什么在他的最后一部小说《鹿鼎记》当中的这个主角韦小宝,却变成一个让人爱恨交加的这样一个人?

金庸:韦小宝我是写了开头不久,后来想法有了点改变,我把他作为一个中国的劣根性的典型,我受鲁迅先生的阿Q正传的影响大,他写了一个中国人的一种很不好的个性,精神胜利,我自己觉得精神胜利当然是中国民族的很不好的一种缺点,其实中国人缺点还有其他更多的,像不诚实了、贪污腐化了、损人利己了这种事情,谈起来因为(当时)中国生活困难,生存竞争很激烈,所以有很多很多坏人,做很多很多坏事,慢慢变成一种传统了,尤其在下层社会,或在很高层的官场里,这种情况很多,所以我在《鹿鼎记》中比较集中地描写了。

白岩松:在池田大作先生和您的对话当中,池田先生也发出了一个惊讶,说看您外表非常温文尔雅的,怎么会写出那样天马行空特别侠气的作品来。

金庸:这个是补偿啊,就像我不会喝酒,所以小说里写很多很多人酒量好得不得了,有这种理想有种补偿作用啊,我自己不会武功,也觉得世界上有很多不平事情,那么在幻想的创作中发泄,拿来做补充,好像发泄、补救。

白岩松:您自己也说过就是讲故事的本领和这个想象力的东西对您来说是一种天赋。

金庸:我跟人家这样讲过,我擅于讲故事这个是天赋,好像不是学得来的,也不是天才,总之个性就是接近这一种。我自己想学跳舞、学弹钢琴都学不好,艺术的表现方式是不同的,这一种可以做,另外一种没有这方面的才能就不行了。

白岩松:大家在读您的作品的时候会从作品中读出很多中国特别浓厚和扎实的古典基础,那您是在打好自己这个古典方面修养之后才开始动笔写作品呢,还是在写作品的同时一边写一边加强这种修养?

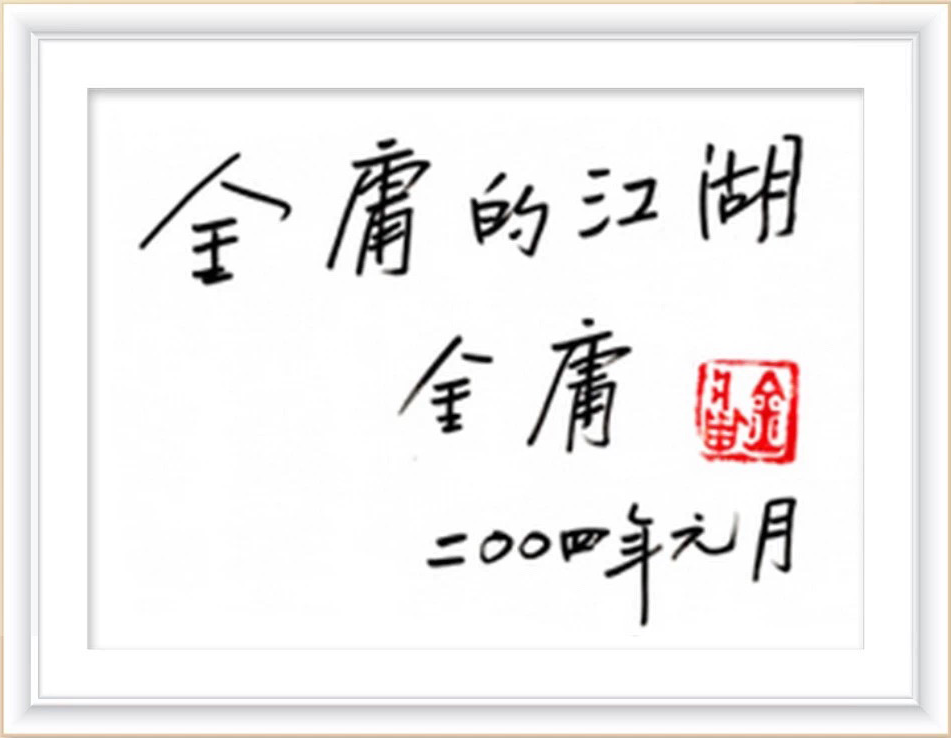

金庸:我本人很喜欢学东西的,我本来不会作诗,不会作词,这些都是在写武侠小说之后自己学的,我的书法写得不好,现在我出去人家都要我拿出白纸、拿出笔让我写字,没办法我只好在家里练字,所以没根底的,但是金体嘛,是我自己自创的,诗词书法这些都是自己写了武侠小说再练的。

白岩松:您在1972年决定不写后,这么多年就再没产生过再写一部武侠小说的念头吗?

金庸:有时候想过再写一点好玩的,但是我写武侠小说当时是为报纸服务的,后来报纸业务就很多了,范围很广了,我这个兴趣就集中在写政治评论了,评论国家大事,评论世界大事,好像再写小说脑筋转得有点困难了。

白岩松:您在《明报》来做这个主持整个工作过程当中,您自己一直希望自己做一个什么样的新闻人?

金庸:事实就是神圣的,评论完全是自由的,您喜欢发表什么意见都可以,但是您不可以歪曲事实,这很重要,所以我倒很欣赏这两句话,就是事实是不可歪曲,评论大可自由。

白岩松:您的预测非常准,比如说预测毛泽东去世之后江青可能会被逮捕,邓小平应该可能再出山,包括预测到了中国在恢复对香港行使主权大约在1982年开始进行谈判。

金庸:我看毛泽东去世,江青要倒霉,这个预测全中国人都想到的,不过是我有个机会写出来而已,而且一方面也是一个愿望,我想当时大多数人都这样想,大家都希望邓小平出来主持大局,我写文章、写社评,已经非常支持邓小平的主张意见,觉得我们中国的希望应该照他这个方式来做,不应该照文革政策来做,到后来一直希望他复出,有一种一厢情愿的愿望在内,也不能说预测很准,可以说,我的想象就是实际上代表中国多数人民的愿望,既然是众望,大概事情就可以做到。

白岩松:很多人在评价您的时候会加上四个字:为民请命。您怎么看待这四个字?

金庸:为民请命倒也不敢当,我总觉得老老实实,实事求是,讲话不大有什么畏惧,不为自己利益打算,应该讲的就讲了。

白岩松:在您的作品当中大家可以看到很多的比如说爱情观或是人生观,可是真正生活当中金庸大侠是一个怎样的父亲和丈夫?

金庸:我作为丈夫并不很成功,因为我离过婚,跟我离婚的太太有一位,我心里感觉对不起她,她现在过世了,我很难过。

白岩松:您是一个怎样的父亲呢?

金庸:作为父亲我对儿女很宽容,可惜少于教导,我爱他们但是好像我不太喜欢教人,所以我现在怀疑到底做教授行不行,好不好。

白岩松:在您心里是不是一个快乐的人呢?

金庸:是的,我基本很快乐的,很乐观的,觉得人生对我而言虽然有很多困难,很多挫折,但是大致上是快乐的。

评论 (0)