文|新京报记者 陶若谷 党元悦 实习生纪思琪

编辑|陈晓舒 校对 | 王心

友人陶杰一个星期前去医院探望金庸,听金庸夫人说先生想念家乡,就用上海话和他讲话。金庸听了,抓着陶杰的手,脸色很好,眼睛发亮,但是说不出话。香港记者李喻(化名)在养和医院见了金庸最后一面,想起他曾经对自己的帮助,“我觉得好像置身在他的武侠小说世界”。

金庸离世后,他创刊的《明报》发表社论,重点落在先生的政治成就上。国内外媒体上,各式各样的悼文纷至沓来。

更多的人回忆起和金庸先生最后一次见面。编剧史航说起拜见先生时,他书架上戴博士帽的小熊。杨澜想起他有话说不出来,急着比划着手势的一幕。白岩松说他耳根子软,请他写书法从不拒绝,题字落得到处都是。金庸先生的围棋师傅聂卫平回忆,每次见面他都叫我师傅,叫我爱人师母,他说武林中很讲辈分的。

剥洋葱(微信ID:boyangcongpeople)联系了六位与他有过交集的人,讲述他们与金庸先生的最后一面。

1、 “金庸太太说,他现在老了,想听家乡话。”

陶杰,原名曹捷,香港专栏作家。于上世纪90年代初与金庸先生相识,并在1993年受其邀请,从英国回到香港任《明报》副刊主编。与金庸最后一面在去世的前一天。

金庸先生去世的前一天我是在医院的,他当时在熟睡,但面色很好,我就觉得他应该能够挺一阵子。所以他去世时,我听到还是觉得很突然,当天我本来还想下午五点钟去看他。

上星期我去医院探访他的时候,金庸先生的太太跟我说,你跟他说几句上海话吧,他现在老了,想听家乡话。我就用上海话跟他汇报当前的时事、局势,他听着有反应,很清醒,很高兴,脸色很好,眼睛发亮,抓着我的手,但是说不出话。我很难过,因为我们之间已经没有对话了,我不知道他想问什么,我只能够猜想他有兴趣听什么,我就向他汇报什么。那是我跟他最后一次交流。

2018年10月30日,香港,一代武侠小说泰斗查良镛(笔名金庸)病逝于香港养和医院,终年94岁。

我从小就听说金庸这个名字,因为我的父亲(曹骥云,曾任香港《大公报》副总编辑)和他《大公报》的同事聚会的时候,他们常常提起金庸先生这个人,谈论他写的社论、武侠小说。那个时候金庸先生离开《大公报》不久,刚刚创立《明报》,他的动向很受旧同事的注意。当时我就想这个人是什么人呢。后来我长大一点就读了他的武侠小说《射雕英雄传》、《书剑恩仇录》,觉得他是一位很杰出的说故事的人。

到了1988年,我第一次看到金庸先生本人。那时是在《明报》的社长室,我有一点采访的公事去找他,那次见面比较简短。

后来到了1991年、1992年的时候,他去英国牛津大学当交换学者,我在牛津的校园有一次见到了他。我记得那个时候他穿得很朴素,就像英国校园里的教授。他已经名满天下了,作为一个大老板,他在牛津的时候太低调了。

那个时候査先生在牛津大学经常见一些中国留学生,他会讲对中国的时情、世界的局势的种种看法,对中国的文化、历史都表达了非常深刻的认识。我当时觉得他一点架子都没有,很平易近人,很谦和,评论当前的时局都会引用古今中外的故事和人物。他说话不多,但是条理很清楚。

在英国的时候,查先生就会时常叫我给他写一点专栏,写英国的人和事儿。他观察人是需要时间的,一步一步、慢慢地观察。我写的文章他篇篇都看,他看了以后有什么看法都会告诉我,夸奖的话也都是在背后,不会当面。如果他觉得有问题的话,也会很客气,把问题写在纸条上递给我。

后来,我在英国的工作合约满了,查先生就说“你到我这里工作吧”。于是我就被先生邀请到《明报》做副刊的主编,我当时就知道先生对他《明报》的副刊特别在意,能得到他的邀请我作为小辈觉得很高兴。

开始在《明报》工作时,查先生跟我说副刊专栏里的东西什么都不要动,副刊的方针就是走娱乐性、轻松一点的方向。当时查先生刚好把《明报》主要的股份出售,新的股东加入后就跟我说这个《明报》的副刊要从头全改。全改啊,我就跟査先生说,我很为难,因为你是带我进《明报》的人,全改的话我只能离开了。査先生就跟我说,我支持你。

我辞职了,去了另一份报纸。到1994年,我遇上了一次车祸,査先生当时在剑桥,他知道了之后非常紧张,一回来香港之后就马上来看我。我真的很感动,他作为我的长辈来看我。我当时跟査先生说,我觉得我辜负了你的期望,没有留在《明报》。他说,不要紧,离开也是对的。

那次我出院了之后,就经常跟他来往了,常常去他家吃饭、聚会,和他聊天,也在他身上学到了不少东西。

我们平时会聊些世界格局,也会提起以前我们共同认识的人、一同经历的事儿。有一次我就提到夏梦女士,他跟我说他其实没有追过夏梦,这个是外面人的误传。

他人很严谨认真,经常是想好再说话,想好再写作。他跟我们说写作最忌就是写空话套话,要写得浅白,不要卖弄,要通俗,要让人民群众一看就懂,深入浅出,有道理也有看头。

10月30日,我听到先生去世的消息,当时我脑海里就浮现出他和别人聊天的时候的样子:不笑的时候好像金刚怒目,很威严,人家感觉他很凶,但是笑的时候就很和蔼。

如果聊天的时候有不同想法,他也会很含蓄会跟你说,你刚刚说的这番话,我有同意的地方,也有不同意的地方。他每次都会把同意的论点放在前面,然后再坦率地把不同的看法提出来,从来不会突然一下子跟你抬杠。所以跟金庸先生在一起的时候,你可以感受到他淡淡的、民国老一辈知识分子的那种谦厚。不只是谦厚,还有博通,还有圆融,这些词用在他身上特别合适。在他身上,我可以看到中国上个世纪二三十年代的文人的样子,像徐志摩、梁实秋,那种温婉、含蓄和礼数,都可以在金庸先生的身上体现出来。

如果用一个字形容金庸先生,我想用的是圆融的融字。古今中外许多哲理,都融在了他的武侠小说里。他把他的看法、矛盾和冲突,都在武侠小说里化解、并融。他懂得处理矛盾,也非常喜欢自由和和平。他人生的信仰就是有原则,但是他表达他的原则的时候是很有分寸的。他有分寸的时候有人会误解,他是不是收敛了,但不是这样,他是很有底线的人。

他经常说,“我这个人是没有变的。你看到我写的时局的评论,有的时候很客气,有的时候不客气,那是因为变的是时局,是中国本身。时局变好的时候我就表扬,我就支持,不好的时候我就批评。”

他还说,“创作、发表言论,要注意天气。天气冷的时候要多穿一件毛衣,天气热的时候就把毛衣脱掉。”

他的武侠小说花团锦簇,我很难说特别喜欢哪一部,因为每一部都不一样,很多时候不同的人生阶段就喜欢不同的主角。

我中学的时候就非常喜欢郭靖,后来长大了以后就比较喜欢令狐冲,因为他是一个代表着自由的角色。

我觉得我比较不喜欢的是韦小宝,我觉得这么一个十几岁的小孩,虽然在扬州那种烟花之地长大,但是他从小就这么圆滑,我觉得这个角色不是太令人信服。但是作为他最后一部小说,金庸先生这么设计一个反英雄的人物也有他的用意。

有一次我问他,“查先生您这十四部小说,为什么第一部《书剑恩仇录》以反抗的精神开始,但到了最后的《鹿鼎记》,您却写出一个韦小宝,是个投降派。那您写《书剑恩仇录》的时候,有想到20多年后会以‘投降的方式’写最后一部小说吗?”

他说,没想到。

那我就说,这里面有什么微言大义吗?

他一开始就笑笑,没说什么。后来他说这就是人生不同的阶段,对世界有不同的看法。他说自己早年是非常激进的,不激进的话也不会写这种造反的人物,像《碧血剑》里的袁承志,到后来《神雕》里的杨过,还有后来《天龙八部》的乔峰,这些都是金庸自己不同阶段的性格的不同方面。

金庸先生就像中国传统文化传下来的一盏灯,现在留下来的几盏灯已经不多了,一盏一盏地都熄灭了。我跟他的交往不光是和他个人,而是与一个和谐的、美好的、善良的时代,所以我比较哀痛的,不只是他个人的离开,而是一整段历史、一个故国的正式落幕。

2、“这位用语言创造出整个世界的大作家,

却是一位嘴拙的受访人”

杨澜,知名媒体人、企业家,曾两次专访金庸,最后一面是2006年。

和许多人一样,我的学生时代也有打着手电彻夜读金庸小说,欲罢不能的强烈记忆。比许多人幸运的是,我曾在1998年和2006两次专访他,地点就在他香港北角的办公室兼书房——那里有整排的落地窗,无敌海景。他对待接受采访很认真。

第一次采访他时,我们两个人刚一坐下来,他就伸手“抢”走我的采访提纲!真是不公平啊,哪有两个人过招,先把对方的招数预览一遍的?还好,我手里拿的并不是什么武林秘籍,只不过是一张字迹潦草的提纲,现在想起来,还让我觉得惭愧。

第二次采访时我学乖了,所有的问题都记在了脑子里。他看着我摊出的双手,没招儿了。说起来好可爱,这位可以用语言创造出整个世界的大作家,却是一位嘴拙的受访人。他的普通话带有浓重的口音,而且思维跳跃,句子常常不完整,让我这个采访人有时都替他着急,忍不住插嘴道:“您想说的是不是这个意思……?”如果我没猜对,他就愈发着急起来,比划着手势试图重述。看到我依然困惑的表情,他自己都会不好意思地笑出来!

给我印象最深的,是他的坦诚。他说自己一生中有很多误会: 年轻时曾一心想做外交家,却屡屡碰壁;做报人最用心写的是社论,不料却因写着玩的武侠小说享誉世界。他小说中每一个英雄都有内心的脆弱和迷失,而他也不讳言自己曾经有过痛不欲生的经历。

2018年10月30日,查良镛先生在香港去世,享年94岁。听到这个消息,我的心中充满感伤:一代大师走了,一个时代结束了。身后留下的还是那个江湖。

3、“现在的感觉,

就像杨过同时失去欧阳锋和洪七公”

史航,编剧,曾改编2003版《射雕英雄传》电视剧,与金庸先生最后一面是2008年。

十年前,第一次去香港,就是为了去见金庸先生。见面就在他办公室里,他说话声音很斯文很慢,跟想象中的一样,印象最深是他书架上戴博士帽的小熊,我们说起,“熊是bear,忍受也是bear,不管读博士还是写东西,都是要bear啊。”

那次是去谈舞台剧《天龙八部》的改编,聊得很好,后来他就把版权送给我们,还说在北京演出的时候他愿意来看,然后请大家吃海鲜。我谈了一些对人物的理解,哪几场戏要怎么写,他就是一直笑嘻嘻地听着我。就有一个地方,他说不要小看马帮主夫人康敏那个角色,虽然都觉得她是个狠毒的女人,但他说,这个人很重要,不要删掉或者乱改,再三强调这个。

2018年10月30日,湖北襄阳,金庸逝世当天晚上,金庸迷相聚襄阳古城墙,用点亮蜡烛的方式寄托哀思。

最后我从包里拿出一本《金庸散文集》,请他也写几句话,送给我当时的女友。我说我很喜欢你的散文,我觉得他挺高兴的,可能大部分人找他签名都是拿他的小说。我还说你写的《袁崇焕评传》,我年轻时候看过对我影响挺深,是少数完全记得住的文章,这个他可能也有点高兴。

他也送了我《天龙八部》的书,还题了词。但是这个戏后来我并没有跟到底,多年之后再拍变成另外一个样子了,有点辜负他。

刚读《射雕》的时候,第一本不在我手里,我直接从第二本被撕掉的后面才开始读,一上来是郭靖学“亢龙有悔”。所以后来改编电视剧时,我就从这段开始写——郭靖黄蓉正要撕开一只鸡吃,突然有一个声音在背后说:“撕成三份,鸡屁股给我!” 我以此纪念。

知道他去世的时候,我正跟一个导演看剧,突然微信里看到,我以为又是假消息,一搜是真的。我就看不下去那个剧了,就告辞了。我在自己微博里搜“金庸”两个字,搜到298条,除了得知噩耗这最新一条,其余提到他都是踏实的,欣慰的,有恃无恐的。

我的一点点关于佛教的知识,关于书法的知识都来自于金庸。现在的感觉,就像韦小宝失去总舵主,就像杨过同时失去欧阳锋和洪七公,就像《倚天屠龙记》后记里他最后那一句话:“因为那时候我还不明白。”

4、“先生耳根子极软,谁提要求都会答应”

白岩松,央视主持人、记者,曾去过金庸老家做采访,最后一面是1999年。

我儿子叫清扬,风清扬的清扬,就知道金庸与我们家的缘份。儿子是从小学四年级开始读金庸,受此影响,一步一步,今天已经在大三学历史。在我们家有人喜欢金庸,有人喜欢古龙,在书架上和生活中和睦相处,没有高低之分,都是我们重要的成长营养。

采访金庸是20年前,在我的书中有过采访时的照片,重点在于采访的地点:那是杭州给金庸盖的别墅院落,但他反过来又捐给了杭州。我问他为什么捐了?他说:“当时我盖这个别墅的用意就是我退休之后到这里定居,做学问,会朋友。等到全部造好后我来看,我觉得这个地方太大了,房舍的结构太精美了,我一个普通老百姓来住这样好的地方不大适合,我就捐给了浙江省杭州市政府。”

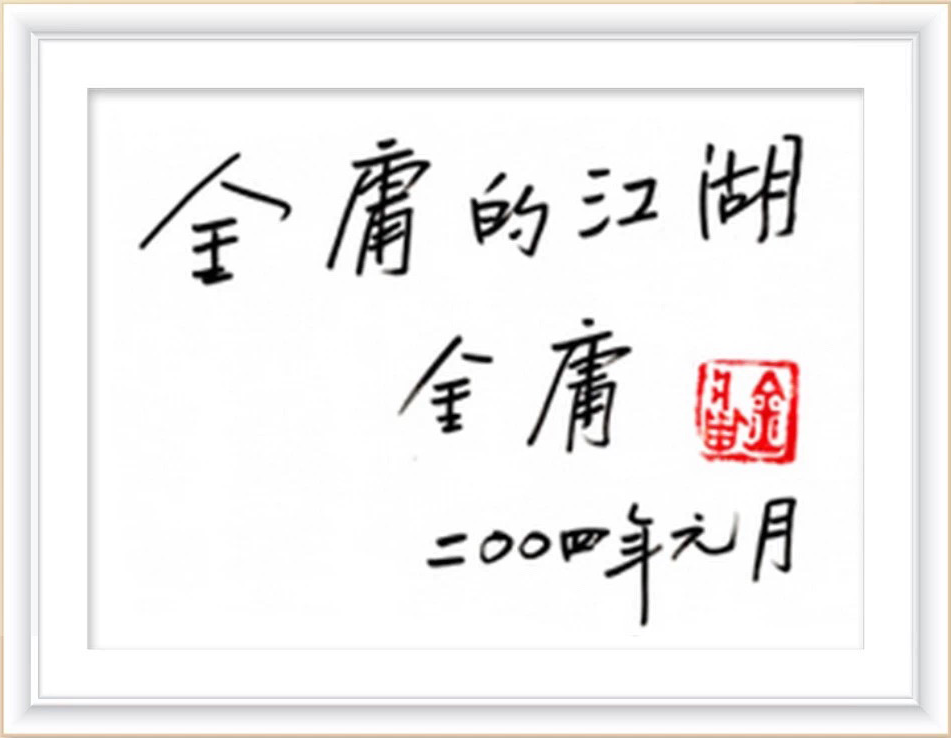

金庸善于文笔,却似乎不善于言谈,但态度绝对诚恳,而且金庸先生耳根子极软,谁提要求都会答应,于是今天你应该发现很多人都晒出了金庸的题字或书法,而且相当多都没有印章,原因就在于看到别人铺好了纸笔,让他写他就写,但其实他并没有带印章,可见金庸先生之随和。

当年我采访杨振宁先生,先生也和我谈起了他喜欢读金庸,并由此引发了一句对我影响很大的话:物理研究到尽头是哲学,哲学研究到尽头是宗教。各种学问应该相互借鉴,太专是一种限制。

金庸走了,今后的文学大师还会有,但像金庸和古龙这样全民性的文学大师很难再出现了。原因在于他们是在我们精神极度饥饿和匮乏的时候提供供给的人,让我们一下子吃得很饱,很好。而现在与将来,我们都没有以往那么饿了,供给也极其丰富,各取所需,很难有这样的全民文学偶像了。

5、“他说武林中很讲辈分的”

聂卫平,围棋国手,金庸先生曾拜他为师。最后一面大概在十年前。

我们第一次见面是1983年。我正在广州参加围棋比赛,广东省外办(外事办公室)的人就告诉我,金庸托他们问,想要拜我为师学围棋。我专门赶到从化县和他见面。

他一见到我就说要拜师,一开始还要磕头。他比我大28岁,我说那哪儿行啊,磕头还得了啊?然后他就改成鞠大躬,行礼之后,我们就算是师徒了。他一直对围棋感兴趣,不光拜我,他还拜了很多老师。后来他是香港围棋协会会长,我们之间来往的就比较多了。

每次见面他都叫我师傅,叫我爱人师母,他说武林中很讲辈分的。我呢,一直叫他查先生。

我们俩其实没下过棋,我这个“师傅”是挂名的,我也知道他水平不是很高。我们还有一个共同的朋友沈君山,是前台湾清华大学的校长,“炎黄杯”围棋比赛是我们三人发起的。

《天龙八部》里的珍珑棋局是金庸编出来的。他每天苦思苦想,在真实的棋局里,那种情况到底有没有可能发生?我这边有一个工作人员,是个高段位的业余爱好者,他给想出来了。我马上打电话告诉他,他非常得意,觉得这个虚构的情节在现实中能够实现,特别高兴。

他知道我喜欢吃大闸蟹,就请我到家里吃,我在他们家创过记录,一口气吃了13只。他们家两个佣人,我后来听他太太说第二天都给辞退了。因为我吃的时间长,吃了5个半小时,佣人就等得有点不耐烦,金庸不太满意。

八九十年代那会儿,有一次我们在香港吃河豚,金庸说河豚有点危险,师傅不能先吃,得他先吃,吃了半个小时没事儿我再吃,其实正式营业的餐厅肯定没有毒的,但也让我很受感动。

平时聊天,他谈政治上的问题比较多,他关注时局。1985年前后,有次我去香港,他还托我给邓小平带过书,就是他那一套“飞雪连天射白鹿”。

我们大概有十年没见了。最后一次是个围棋活动,电视直播结束后,我们到山上聊了会天,问寒问暖的,其实就是中国人见面常说的那些俗套话,谁会想到以后就见不着了?

前两年有几次活动,听说他也去我挺高兴的,但是到了也没见到他,说是身体不太舒服,后面没有再见过了。

我是在北京的家里知道他去世消息的,心里不舒服,很难过,但是呢也有些思想准备。沈君山前些日子在他之前走了,这都是自然规律,没法抗拒。他是我围棋上的徒弟,但是从为人和对社会的贡献来说,我应该拜他为师才对。

他说一直有一个愿望,希望两百年后还有人看他的书,我认为他这个愿望用不着担心。他如果回首一生的话,应该是感觉不虚此生。在中国人的心目中,他是永远的金庸。

6、“我觉得好像置身在他的武侠小说世界”

李喻(化名),香港记者, 2003年曾专访金庸,之后和金庸成为忘年交,最后一面在10月30日下午。

10月30日下午,我在养和医院见到查先生最后一面,他走的时候很安详。

这几年他老人家一直有老人病,但一路都很稳定。去年圣诞节我们还一起过,几个朋友去他家吃饭,和他一起热闹。

2003年我认识查先生。我当时约查先生做访问,约了几个月,我已经快放弃了的时候,查先生的秘书打给我,让我过来,说查先生想见我。他见我第一句话就跟我讲,我看过你做的采访,做的很好,如果你是《明报》的员工,我还是主管的话一定会给你升职加薪。

那天的访问我们本来是讲他的小说创作的,但正是香港非典爆发,于是就变成了讲时局,SARS,特区政府管理问题等等。

我和查先生就因为这次访问相识,做了好朋友。对我来讲,他给我了很多扶持,一路都对我很好。在我整个记者的生涯中,他提点了我很多事情。

2004年台湾选举,连战宋楚瑜对阵陈水扁吕秀莲,我很想约四个候选人访问,但约不到。当时查先生约我们几个朋友在香港君悦酒店喝下午茶,他就对我说,你生日快到了,你有什么愿望?我说我的愿望就是采访到这四个候选人。他说没问题。他马上让服务生拿了纸笔,写了封信给宋楚瑜。他没给我看信的内容,封上了信。我觉得好像置身在他的武侠小说世界。然后他说,你把信交给宋楚瑜,他会跟你做访问的。原来宋楚瑜家和查先生家是世交,很有交情。我就拿着这封信和我的主管讲,你无论如何一定要给我去一次台湾,我拿着这封信很有信心。

我觉得可能到现在也没人试过,一个记者一个访问都没有约到,就去了台湾。当时我就想尽办法去见到了宋楚瑜,把信交给了他。其实我到现在都不知道信里说了什么,我说是查先生让我给你的,宋楚瑜就当着一班人站在那里,在我面前拆了那封信看了,真像是武侠小说的情景。结果我很快就和宋楚瑜做了访问,接着宋楚瑜就问我,你需不需要跟连战做访问?我说需要,接着连战的助理就打给我了。

在我人生路上,我和查先生相处日子真的很短,只有十五年。但是他给我的帮助和教导是很多的,他教给我做人的道理,比如做人要争气、做人不要怕辛苦。我真的很感激他。今天我很难过,很多人都打给我,现在我才觉得好像已经成了一个事实。

但我又真的很幸运,因为我是一个很后的后辈,在查先生一班朋友里我是最年轻的。我可以有缘跟他相聚,听他们讲故事,讲以前的事,真的好像在看一本武侠小说。我今晚真的很难睡得好,也很难相信今日之后从此永别了。

我曾写过一个爱情故事,最后是一个悲惨的结果,相爱的人阴阳分隔。我拿给他看,他就跟我说,这个故事写得好,但是太伤感了,happyending好一点。如果这本书有机会再版,我会听他的话,把故事变成一个happyending。人生已经有太多事情太伤心了,故事而已,应该开心一点。

(新京报记者朱若淼对本文亦有贡献。)